Projekt: Jakob Nonnen

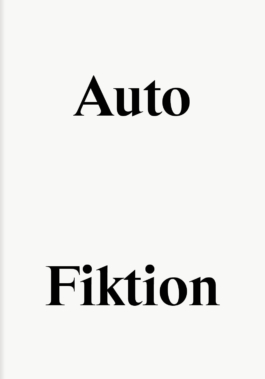

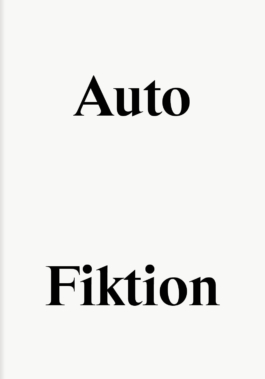

Auto Fiktion – eine Projekt-Dokumentation.

MAI 2025

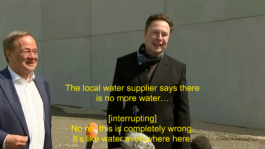

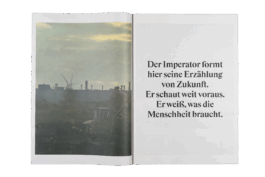

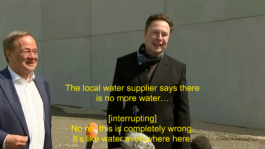

Meine Interesse für die sogenannte Gigafactory im brandenburgischen Grünheide wird im Frühjahr 2022 geweckt, durch das Video »Musk laughs off question on water concern over Tesla plant«, hochgeladen auf dem YouTube-Kanal der Nachrichtenagentur Reuters. Elon Musk lacht hier – erschreckend diabolisch – wiederholt eine ZDF-Reporterin aus, die ihn auf Kritik anspricht, die Umweltschützer:innen und Klimaaktivist:innen schon früh gegenüber der Fabrik äußern. Die Fabrik steht in einem Wasserschutzgebiet. Die Region – ein Naherholungsgebiet mit Kanälen und Seen – hatte in den vorangegangenen Sommern bereits mit Wasserknappheit zu kämpfen. Eine weitere Angst: Zwischenfälle, Havarien oder Unfälle in der Fabrik könnten das Grundwasser, im schlimmsten Fall, auf unbestimmte Zeit kontaminieren. In dem Video reißt Musk die Situation an sich und beginnt, die Journalistin auszulachen: »It’s ridicoulous. It rains a lot«, entgegnet er und fragt: »Does this seem like a desert to you?« Das ZDF verliert daraufhin für die offizielle Einweihung der Fabrik die Presseakkreditierung. Musks Lachen erinnert mehr an einen Superschurken aus Hollywood als an einen seriösen CEO.

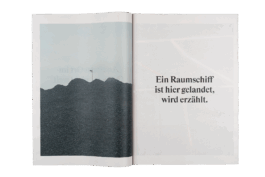

Immer wieder finden sich in dieser Zeit Artikel in den Zeitungen: »Ein Raumschiff landet in Brandenburg« oder »Ufo im Anflug.« Die Zeitungs- und Medienhäuser greifen die Science-Fiction-Erzählung des Tesla-Marketings auf – diese vermeintlich futuristische Firmenideologie, die sich in so gut wie allen Firmen, die Elon Musk sein Eigen nennt, wiederfindet: Starlink, Neuralink, SpaceX. Alles ist Giga, Super, Heavy, Cyber. Science-Fiction-Filme aus den 1980er Jahren bis in die späten Nullerjahre haben meine eigene Kindheit geprägt: Blade Runner, Star Wars, iRobot. Das Marketing und das Markenauftreten besagter Unternehmen von Elon Musk erinnern an vielen Stellen auf bizarre Art und Weise an diese Filme, visuell wie inhaltlich.

Nehmen wir beispielsweise die selbstfahrenden Autos in iRobot, die irgendwann, ferngesteuert von einer übermächtigen künstlichen Intelligenz, zusammen mit humanoiden Robotern das tun, wovor führende K.I. Forscher:innen seit einigen Jahren warnen: Sie stellen sich gegen die Menschheit und versuchen, diese auszulöschen. Zum Glück schreitet jedoch im letzten Moment Will Smith als Detective Spooner ein und rettet die Welt (bzw. Chicago im Jahre 2035). Mit dem Optimus hat Tesla bereits 2021 die Entwicklung eines humanoiden Roboters angekündigt, der sich aktuell in der zweiten Protoypengeneration befindet.

https://www.tesla.com/de_de/giga-berlin

Ich schreibe eine E-Mail an die einzige E-Mail-Adresse, die ich auf der Website des Konzerns im Spätsommer 2022 finden kann. »TESLA – Europa und Naher Osten«. Eine amerikanische Sichtweise auf die Kontinente jenseits des Atlantischen Ozeans? In der Mail bitte ich um Fotoerlaubnis und erkläre, dass ich Student der Burg Giebichenstein Kunsthochschule bin und mich sehr für ihre Fabrik interessiere. Eine Antwort erhalte ich nie.

Oben: IMG_2639.jpeg

Unten: IMG_2550.jpeg

Musks Ausspruch »Does this seem like a desert to you?« wird der Aufhänger für meine folgenden Besuche in Brandenburg. Die ersten Male bin ich dort ziemlich ungestört. Es ist das Jahr 2022, August. Die Infrastruktur für die Fabrikarbeiter:innen ist erst spärlich ausgebaut. Ich komme am Bahnhof Fangschleuse an. Dort finden gerade Bauarbeiten an einem Personenübergang statt. Damit die Fabrikarbeiter:innen – sofern sie nicht aus der Hauptstadt zum Werk pendeln – nicht erst hinter der Schranke warten müssen, um an die Bushaltestellen zu gelangen. Ein Shuttlebus von Mercedes-Benz, angetrieben mit Diesel, bringt mich auf den noch unfertigen Parkplatz der Fabrik. Den Bus ziert auf den Anzeigetafeln ein pixeliges Tesla-Logo, das mehr nach Hormonspirale oder Uterus aussieht als nach dem Chromlogo, das auf den Neuwagen glänzt, die hier vom Band laufen. Ich gehe über die Parkplätze um die Fabrik. Ein paar E-Ladesäulen mit den zugehörigen Teslas gibt es bereits. Sonst stehen hier größtenteils PKWs mit Verbrennungsmotor. Überall liegen offene Kabel und Rohre. Mein Rundgang um die Fabrik endet vor hohen Zäunen und einer Reihe Drehtüren, an denen die Fabrikarbeiter:innen mit Chipkarten einchecken. Ich nehme das Shuttle zurück zum Bahnhof Fangschleuse. Neben dem griechischen Restaurant am Bahnhof ist eine NextBike-Station aufgebaut. Keines der Räder sieht so aus, als sei es schonmal benutzt worden. Gefördert wurde die Station von dem lokalen EDEKA. Ich setze mich auf eines der Räder, entsperre es mit der zugehörigen App und fahre damit durch den Wald. Es geht ein gutes Stück über einen landwirtschaftlichen Weg, zu meiner Rechten die Gleise, über die ich vom Berliner Ostkreuz angereist bin. Ich möchte zu der Stelle, die ich erinnere aus dem Zug gesehen zu haben und zu der ich per Google Maps finde: Ein Waldstück mit Blick auf das Fabrikgelände. Auf der Lichtung dazwischen verläuft eine Spur alter Gleise. Ein Jahr später wird hier der Gigatrain zur Fabrik fahren. Kurz darauf stehe ich wieder vor einem Bauzaun. Ein »BauWatch«-Turm aus Überwachungskameras ragt hinter der Absperrung empor. Vom Fabrikgelände selbst ist nicht viel zu erkennen.

DALL-E2 Text-zu-Bild K.I. - Werkzeug

Prompt: Show me pictures inside the gigafactory in Brandenburg

DALL-E2 Text-zu-Bild K.I. - Werkzeug

Prompt: Show me pictures inside the gigafactory in Brandenburg

Die ersten Versuche, konkrete Einblicke in die Fabrik oder das Werksgeschehen zu erhalten, laufen ins Leere. Ich fotografiere Bauzäune, Rohre, Baustellenlogisitk. Das Text-zu-Bild K.I.-Werkzeug DALL-E 2 lasse ich Innenansichten der Gigafactory in Brandenburg imaginieren. Die Ergebnisse sind visuell kaum aufschlussreich und verraten wenig über das wirkliche Innere der Fabrik. Sie wirken wie ein zusammengemorphtes Bild aus den Suchergebnissen der Google-Bildersuche. Ein wenig erinnern sie mich an Texturen auf den dreidimensionalen Polygonen alter Videospiele aus den 1990er Jahren. Ich muss an das Bertolt-Brecht-Zitat von Walter Benjamin in »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« (Frankfurt am Main. 1966. S. 62-63.) denken. Benjamin schreibt:

Denn die Lage, sagt Brecht, wird ›dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache ›Wiedergabe der Realität‹ etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie der Kruppwerke oder der A.E.G. ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tatsächlich ›etwas aufzubauen‹, etwas ›Künstliches‹, ›Gestelltes‹.‹

Ich frage mich, ob nicht bereits das Fotografieren selbst ein künstlicher Prozess ist, egal auf welche Weise es vollzogen wird. Ob ich ein Stativ und eine Platte mit Emulsion aufbaue (analoge Kamera) oder ob ich die Lichtdaten von Sensoren auslesen lasse und hinterher wieder in Bilder umwandle (digitale Kamera). Die romantisierte und fetischisierte analoge Erfahrung in traditionellen fotografischen Prozessen hat natürlich ihren ganz eigenen Reiz, den ich in anderen fotografischen Kontexten ebenfalls sehr schätze. Ist es aber denn etwas gänzlich anderes, wenn diese Bilddaten bereits bei der Aufnahme von Maschinen interpretiert und weiterverarbeitet werden? Solange ich überblicken kann, was mit meinen aufgenommen Daten und Material passiert, traue ich mir zu, die Verantwortung über die Bilder und die Auswahl zu tragen. Die Maschineninterpretation der Lichtdaten wird Teil meines Prozesses und ihre Visualität die Charakteristik.

In den folgenden Monaten bin ich wieder und wieder um die Fabrik herum unterwegs. Mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Zug, erneut mit den lokalen Leihfahrrädern und mit dem Bus. Ich gehe die mir zugänglichen Wege. Und ich bemerke schnell, dass ich mit dem Smartphone am Besten fotografieren kann. Niemand interessiert sich für mich. Selbst wenn ich direkt an Bauzäunen stehe und mit dem Smartphone vor den Augen des Sicherheitspersonals hindurchfotografiere, interessiert sich niemand für mich. Das Smartphone wird zu meinem ständigen Werkzeug. Ich nehme Bilder auf, Audio, Bewegtbild, ich notiere was ich sehe. Aber dieses Gefühl, dass mich vor Ort befällt, findet sich noch nicht in den Bildern wieder, die ich mache. Dieses diffuse Gefühl eines Ortes, an dem eine Science-Fiction-Erzählung Form annimmt und gleichzeitig der globale Welthandel spürbar wird. Ein gigantischer und doch auf absurde Art unscheinbarer Ort. LKWs fahren ein und aus. Das Ganze könnte auch einfach das Logistikzentrum eines Onlinehändlers sein.

Heike Geißler. Saisonarbeit. Leipzig. 2014.

In Heike Geißlers »Saisonarbeit« (Leipzig. 2014. S. 16) lese ich, dass »… mit dieser Arbeit und vielen Sorten Arbeit grundsätzlich etwas faul ist«. Geißler schreibt aus der Perspektive einer Autorin, die, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, einen Job im Amazon Logistikzentrum in Leipzig annimmt. Sie beschreibt die Erfahrungen, Gedanken und Gefühle der Hauptfigur bei ihrer Arbeit für den Großkonzern hinter den verschlossenen Türen dieser riesigen Hallen des Logistikzentrums am Rande der Stadt. Ich versuche mir die Arbeit hinter den Zäunen und Drehkreuzen in den riesigen Hallen von Tesla vorzustellen.

Im Sommer 2023 nehme ich an einer Führung durch eines der drei weltweit größten Verteilerzentren von DHL teil, dem DHL Hub am Flughafen Halle/Leipzig. Die Führung beginnt um 21:30 Uhr, da hier ausschließlich nachts gearbeitet wird. DHL hat sich an diesem Standort angesiedelt, weil es kein Nachtflugverbot gibt. Zu Stoßzeiten könen hier bis zu einer Millionen Pakete pro Nacht verarbeitet werden. Sie kommen an und werden umsortiert, auf LKWs oder ins nächste Flugzeug. Sendungen, die binnen 24 Stunden am anderen Ende des Globus sein müssen, damit nirgendwo eine Produktionskette ins Stocken gerät. Hier in Schkeuditz bei Leipzig werden ausschließlich Express-Sendungen verarbeitet. Menschen aus über 100 Nationen arbeiten an diesem Standort. Menschen die in Sachsen und Sachsen-Anhalt leben, aber kaum im gesellschaftlichen Leben gesehen werden, da sie schlafen, wenn wir anderen wach sind und arbeiten, wenn wir schlafen. Sie sind es, die in ihrem Schattendasein die Maschinerie der globalisierten Weltwirtschaft am Laufen halten.

IMG_2861.jpeg

Ab September 2023 fährt ab dem Bahnhof Erkner mehrfach täglich ein Shuttle in Richtung Gigafactory. Zehn bis fünfzehn Minuten dauert die Fahrt. In einem Werbevideo fährt der Gigatrain mit großem Aufhebens durch eine künstliche Rauchwolke in den noch unfertigen Bahnhof Tesla Süd ein. Der Train ist eine gelbe – ehemals DB Regio – Diesellok, etwas in die Jahre gekommen. Er befährt die alte Bahnstrecke, die um die Fabrik führt. Zum ersten Mal ermöglicht mir ein Transportmittel einen direkten, unverstellten Blick auf das Fabrikgelände. Vorbei an gerodeten Bäumen, brachliegenden Flächen, Baustellen von Hallen und Gebäuden und einigen schon fertigen Abschnitten der Fabrik. Auch hier interessiert sich niemand für mich, niemand spricht mich an.

An Bord des Zuges führen die Fabrikarbeiter:innen Gespräche über Aufenthaltsgenehmigungen: »How is your’s going?« Englisch ist die vorherrschende Sprache.

Im Spätsommer 2023 lese ich in »Elon Musk – Die Biographie« von Walter Isaacson (München. 2023. S. 28):

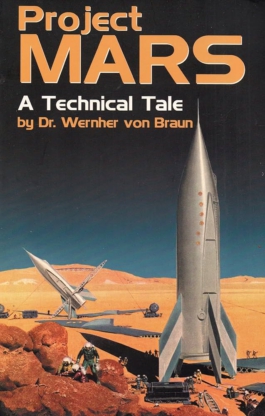

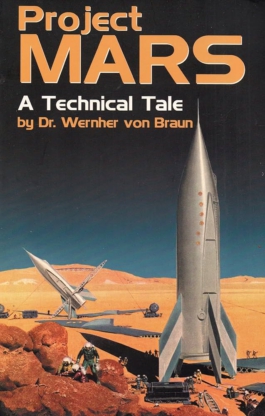

Errol gefiel Elon, weil es ein Name aus der Bibel war. Später behauptete er, einer Vorahnung gefolgt zu sein. Als Kind habe er von einem Science-Fiction-Buch des Raketentechnikers Wernher von Braun mit dem Titel Das Marsprojekt gehört. Darin wird eine Kolonie auf dem Planeten beschrieben, die ein »Elon« regiert.«

Mich überrascht die Messias-ähnliche Erzählung, die der Vater (Errol) aufmacht. Ich frage mich, inwieweit diese Erzählung so stimmt. Man erinnert sich nicht mehr ganz genau, aber es passt zufällig sehr gut ins Narrativ der Helden-Erzählung um und über Elon Musk, die durch solche Details noch weiter vertieft und zementiert werden kann. Elon konnte demnach ja gar nicht anders, als uns auf den Mars zu bringen.

Zumal ist es kurios genug, dass ausgerechnet Wernher von Braun Science-Fiction-Romane geschrieben hat - der Raketentechniker, der für die Nationalsozialisten die V2 Rakete entwickelte und nach dem zweiten Weltkrieg den Amerikaner:innen zur Mondlandung verhalf. Auf der Suche nach besagtem Roman werde ich selbst in der Deutschen Nationalbibliothek nicht fündig. Erst aus einem alten Internetforum erfahre ich, dass das Buch ausschließlich auf englisch existiert. Es bleibt ungeklärt, ob es überhaupt je eine deutsche Fassung gab, obwohl von Braun seine Skripte nur auf Deutsch verfasste. Das Text-zu-Text K.I.-Werkzeug chatGPT liefert mir eine Inhaltsangabe des Romans, kann mir aber nicht sagen, wo ich den gesamten Text finde. Schließlich gelange ich durch Google in einem Bildungsarchiv an ein PDF des Textes. Wenig Handlung, viele technische Details. Keine reizvollen neuen Erkenntnisse.

Nur auf der ersten Seite steht ein Zitat aus Goethes Faust, merkwürdig kontextlos und abgeschnitten:

Wernher v. Braun. Project Mars – A Technical Tale. Ontario. 2006.

Ein Feuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen,

An mich heran! Ich fühle mich bereit,

Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen,

Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.

Dies hohe Leben, diese Götterwonne!

Du, erst noch Wurm, und die verdienest du?

Ja, kehre nur der holden Erdensonne

Entschlossen deinen Rücken zu!

Vermesse dich, die Pforten aufzureißen,

Vor denen jeder gern vorüberschleicht!

Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen,

Das Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, (…)

IMG_2351.jpeg (cropped)

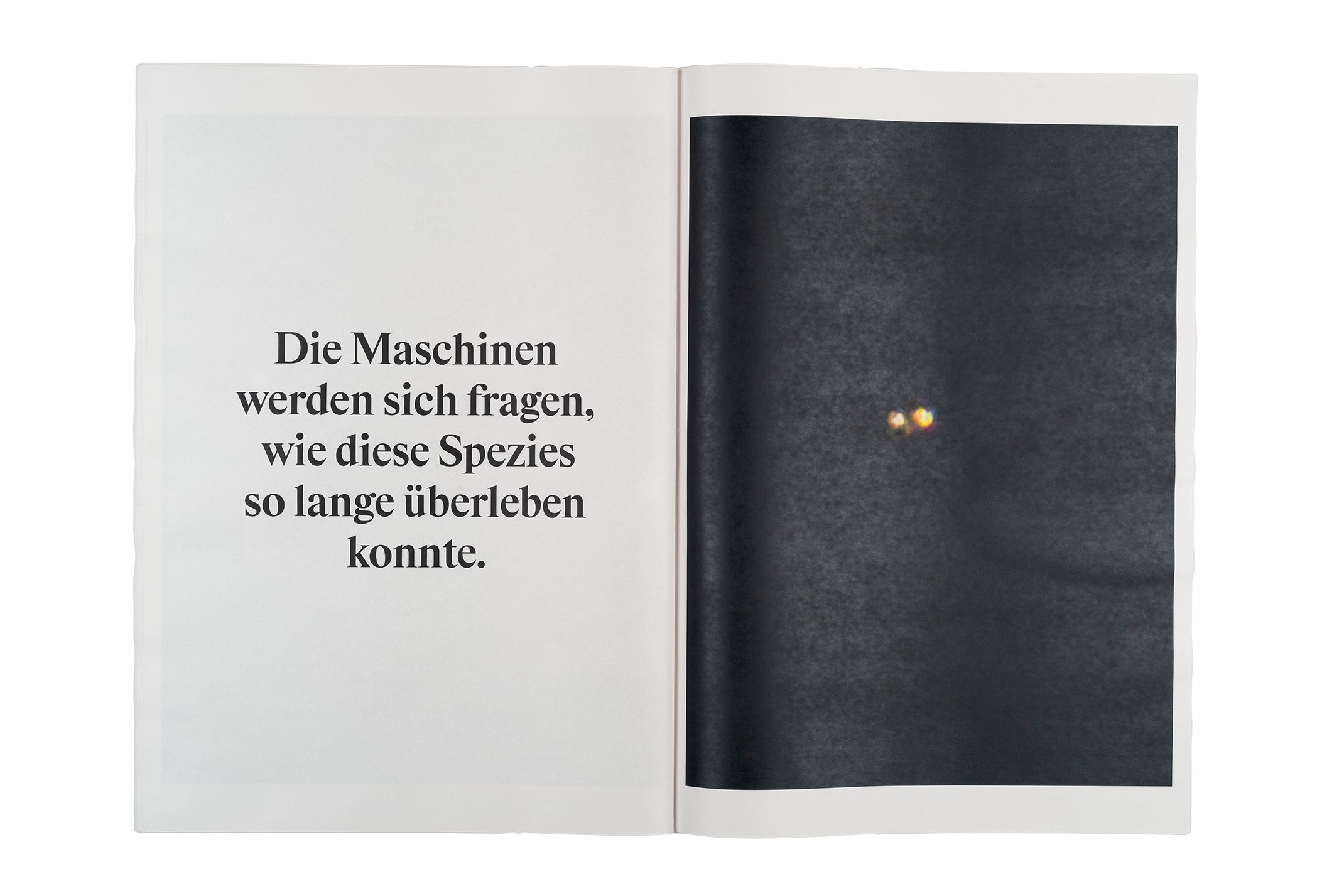

Zurück an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule, bei der Sichtung meiner bisherigen Aufnahmen, fällt mir auf, dass die teils stark gezoomten Bilder merkwürdige Artefakte aufweisen. Schrift wird unlesbar verfremdet, nicht vorhandene Information wird dazugerechnet – interpoliert. Das Ganze folgt keinem klaren Muster, keiner Gleichmäßigkeit. Es gibt keine digitale Pixelrasterstruktur, aber auch kein simuliertes Filmkorn, mit dem das Digitale kaschiert wird. Es ist irgendetwas dazwischen. Computational Photography nennt die Firma Apple was hier sichtbar wird. Ich fotografiere die meiste Zeit mit einem Pro iPhone. Es hat drei verschiedene Brennweiten: Ein Ultraweitwinkel-, ein normales Weitwinkel- und ein Tele-Objektiv. Die Machine Learning Algorithmen interpretieren die Bildinhalte und rechnen sie an den Stellen hoch, an denen die optische Abbildungsleistung der Linsen und Bildsensoren an ihre Grenzen kommt. Photonic Engine nennt der kalifornische Konzern das Feature, dass den neueren Gerätegenerationen vorbehalten bleibt. Ein diffuses Gemisch aus chromatischer Aberration, digitalem Pixelrauschen, Unschärfe und Artefakten kommt zusammen. Der Blick eines Computers auf die Gigafactory. Der Blick einer Maschine. Ich stelle fest, dass sich die charakteristische Visualität inhaltlich gut in meine Arbeit einfügt. Stark vergrößert erinnern manche der Bilder an pointillistische Gemälde in der Malerei.

In den Bildern zeichnet sich für mich ab, was in der Debatte um K.I.-generierte Bilder in den letzten Monaten und Jahren den Weg in den öffentlichen Diskurs gefunden hat: Inwieweit kann man Fotografien noch trauen? Eine Frage, die im fotografischen Diskurs schon lange geführt wird und fotografisches Arbeiten seit jeher prägt. Ist nicht schon die Wahl des Ausschnitts Manipulation? Oder ist sie vielmehr der Anfang einer visuellen Erzählung? Durch massentaugliche Bildgeneratoren wie DALL-E 2 oder Midjourney, die auf sogenannter künstlicher Intelligenz basieren, findet dieser Diskurs seinen Weg in eine breitere Öffentlichkeit. Ich bin dankbar, um diesen Diskurs. Vielleicht werden die Betrachter*innen meiner Bilder nun ebenfalls skeptisch, wenn sie die Bilder anschauen.

Links: IMG_2351.jpeg

Rechts:IMG_2921.jpeg

In dem Fotobuch »The Cars« von Wolfgang Tilmanns (Köln. 2015. S. 5) lese ich:

The reason why I have been interested in cars for such a long time is that car design is an expression of a society‘s dreams, aspirations and ambitions within a given economic framework. It is a field of human excellence.

Für Tilmanns bilden Auto-Designs die Träume einer Gesellschaft in einem gewissen Wirtschaftsbereich ab. Im Fall von Tesla wäre das ein elektrischer Traum. Der Traum einer sauberen Zukunft. Selbstfahrend. Digitalisiert.

What strange capsules they are. Like little space ships, just not quite as advanced (ebd.).

Tilmanns Worte passen zu Teslas Narrativ Jahre bevor der Konzern zu einem der polarisierendsten Autohersteller wurde. Gerade Elektroautos von Tesla wirken wie Raumschiffe. Als wären sie gerne mehr als nur Personenkraftwagen im Individualverkehr. Als wollten sie die Insass:innen davon ablenken, dass sie doch auch wieder nur Autos sind. Die Feinsinnigkeit, mit der Tilmanns diese Kultur um Autos in seinem Buch beschreibt und festhält, sagt mir sehr zu. Von Fahrzeugen als Gebrauchsgegenstand bis hin zu Statussymbol und Schmuck. Er beleuchtet die Kultur und Ästhetik dieses Produkts, dass erheblich zum Wohlstand Deutschlands beigetragen hat - ein Land mit einer traditionsreichen Autoindustrie und einer mächtigen Lobby, die nachhaltige Innovation lange zurückgehalten und in Teilen noch immer am Verbrennungsmotor festhält. Abgasskandal. Verpasste Mobilitätswende. Kein Tempolimit auf Autobahnen. Und dann der Bau der Gigafactory in Brandenburg. Ein Mittelfinger gegen die hiesige Automobilindustrie? Die Politik beschwichtigt mit neuen Arbeitsplätzen und Infrastruktur für die Region. Das Wort zukunftsfähig fällt oft. Vorbei an gängigen Bauvorschriften, beschleunigte Genehmigungen, übergangene Arbeitsschutzmaßnahmen, sozialstaatlichen Errungenschaften und Umweltschutz.

»What strange capsules they are. Like little space ships, just not quite as advanced.« The Cars – Wolfgang Tilmanns

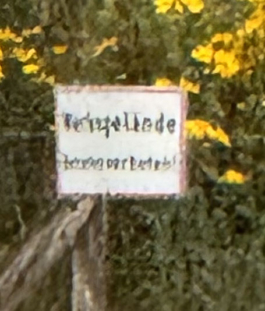

Plakat von: https://disrupt-now.org

Im Jahr 2024 wird mehrfach deutlich, wie sehr der globale Welthandel in Grünheide zusammenläuft. Im roten Meer gibt es Angriffe von Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe. Daraus resultierende Lieferengpässe haben zur Folge, dass die Produktion in der Gigafactory mehrere Wochen zum Erliegen kommt. Im März führt ein Brandanschlag der linksextremen Vulkangruppe auf einen nahegelegenen Strommast erneut zum Stillstand der Produktion. Anfang Mai finden Aktionstage im Protestcamp nahe der Fabrik unter dem Namen »DISRUPT/TESLA« statt. Schon seit ein paar Monaten haben Aktivist:innen den nahegelegenen Wald besetzt, um gegen eine Vergrößerung des Werksgeländes zu demonstrieren. Eine Bürger:innenbefragung ergibt, dass eine kleine Mehrheit die Vergrößerung des Geländes und somit die Rohdung weiterer Waldflächen befürwortet. Die Befragung ist jedoch nicht bindend für die lokale Politik.

Ich fahre zum Camp in einem nahegelegenen Waldstück unweit der Fabrik. Überall stehen Hundertschaftenbusse der Polizei, es ist ein warmer Frühlingstag. An der Bushaltestelle wird eine Person von der Polizei festgenommen und abgeführt. Die Begleiter:innen der festgenommenen Person diskutieren laut mit den Beamt:innen. Die großen Demonstrationen haben ein paar Tage zuvor stattgefunden. Es kam zu Ausschreitungen und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, beim Versuch, das Werksgelände zu stürmen. Der Protest führt zu einem erneuten, einige Tage andauernden Produktionsstopp in der Fabrik. Die Stimmung im Camp selbst wirkt währenddessen ausgelassen. Überall läuft Musik, Menschen baden im nahegelegenen See.

Nur Wochen später wird die Erweiterung des Fabrikgeländes bis auf weiteres ausgesetzt. Die Nachfrage nach den Elektro-Autos von Tesla ist im Jahr 2024 zum ersten Mal rückläufig. In Grünheide werden über 300 Stellen abgebaut. Die Konkurrenz holt stark auf und potentielle Käufer:innen geben in Umfragen an, wegen Elon Musk keinen Tesla fahren zu wollen. Im November räumt die Polizei das Protestcamp endgültig.

Ab April 2024 nehme ich im Zuge meines Studiums an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle am Kurs Sprache und Text von Tim Holland teil: »Kollaps und Hope Punk – Text als Möglichkeitsraum«. Wir lesen verschiedene Science-Fiction Genres und Untergenres. Schreiben selbst Fiktion, Nicht-Fiktion und Science-Fiction.

Unter anderem lesen wir Ursula K. Le Guins »The Carrier Bag Theory of Fiction«. Hier schreibt Le Guin:

Science fiction properly conceived, like all serious fiction, however funny, is a way of trying to describe what is in fact going on, what people actually do and feel, how people relate to everything else in this vast stack, this belly of the universe, this womb of things to be and tomb of things that were, this unending story. (London. 2019. S. 37)

Dieser Satz, ermutigt mich, das Science-Fiction-Narrativ von Tesla aufzugreifen und umzumünzen, zu instrumentalisieren. Ich übernehme die Erzählung und führe sie weiter, in meinen Worten und meinen Bildern.

So mische ich im Laufe des Kurses nicht-fiktive Text-Elemente mit fiktiven, die sich aus den unterschiedlichen Lesarten meiner Bilder ergeben. Ich nenne nie konkrete Namen oder Orte. Mit meiner Erzählung möchte ich – unter dem Deckmantel der Science-Fiction – irritieren und entlarven.

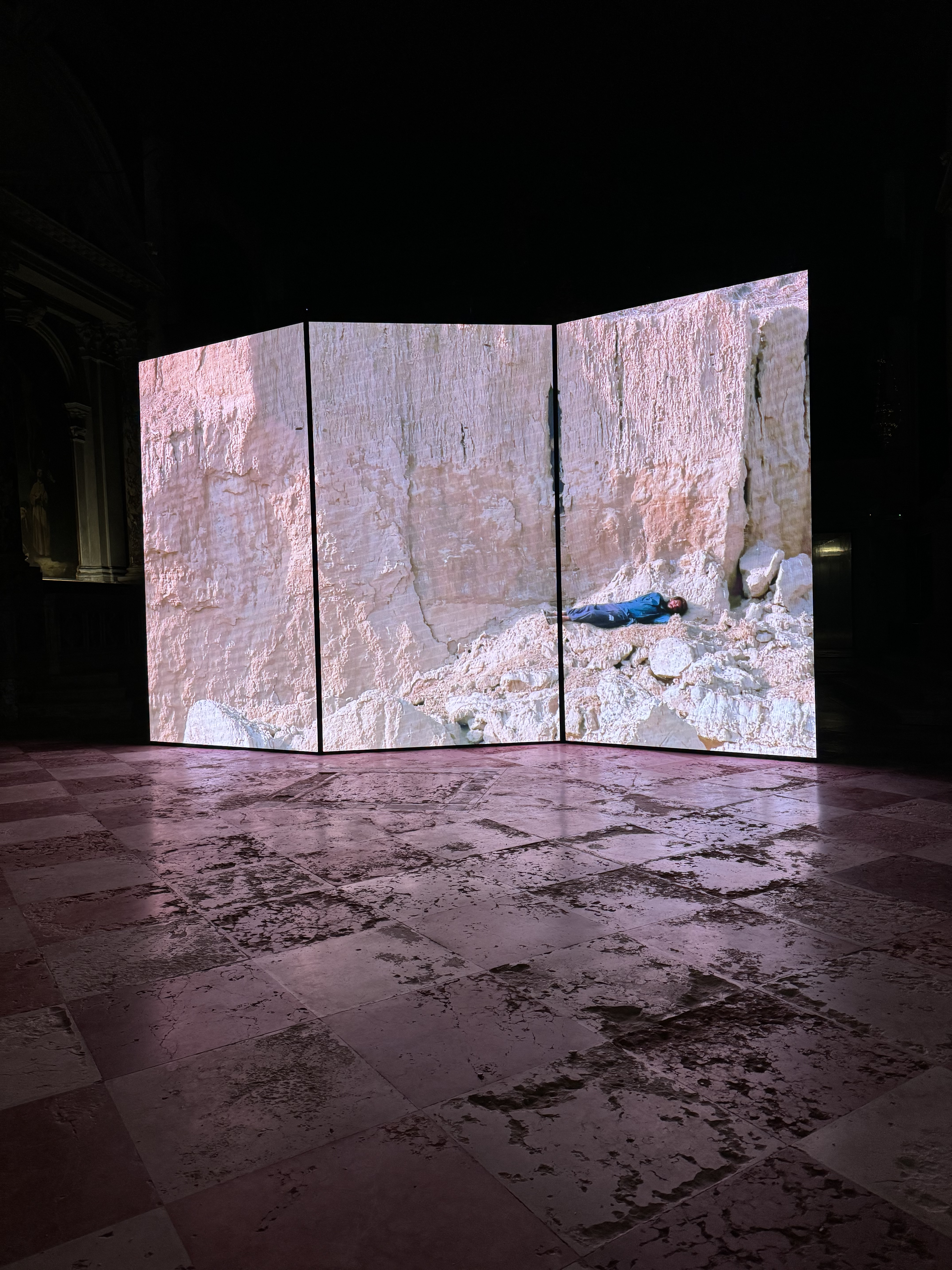

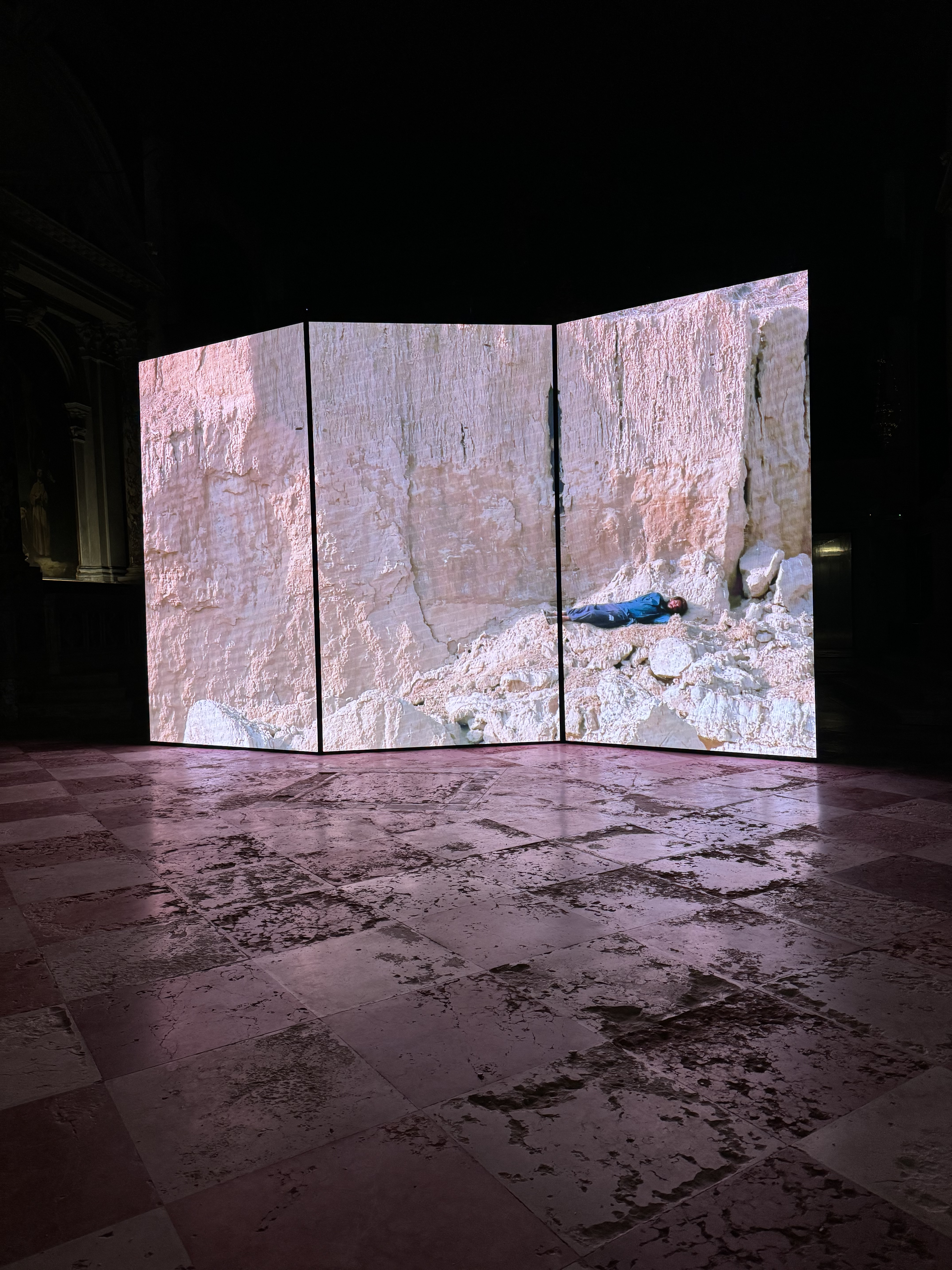

oben: LED-Videoleinwand mit Bild IMG_4084.jpeg 2,0m x 2,5m Größe, 512p x 640p Auflösung

unten: Basir Mahmood – Brown Bodies in an Open Landscape are often Migrating, 2024, Nebula – Fondazione in Between Art Film

Sommer 2024. Ich teste die LED-Videoleinwand der Burg Giebichenstein. Eine Leinwand, die primär für Veranstaltungen genutzt wird. Ihre extreme Helligkeit und grobe Pixelcharakteristik vereint sich gut mit meinen Bildern. Zwei Wochen habe ich einen Raum und spreche mit Studierenden und Lehrenden über die Wirkung der Visualität, den Billboard-Charakter der Leinwand und die zuweilen unangenehme Helligkeit, wenn man zu lange hinschaut. Technisch und grell, wie die Fabrik selbst gerne sein möchte. Ich habe etwas künstliches aufgebaut, etwas gestelltes. Verrät das nun mehr über das Innere der Fabrik?

Auf der Kunst-Biennale in Venedig und vor allem im Ausstellungsort Nebula fallen mir vermehrt Videoarbeiten ins Auge, die auf vergleichbaren LED-Videoleinwänden laufen. Zum Beispiel die Arbeit von Basir Mahmood »Brown Bodies in an Open Landscape are Often Migrating« (2024). Lange Einstellungen und ruhige, statische Aufnahmen, die in Überlebensgröße vor mir ablaufen, in einem großen Raum, mit der Videoleinwand als einziger Lichtquelle. An meinen Bildern auf der Videoleinwand hat mich immer wieder gestört, dass sie wie ein übergroßer, digitaler Bilderrahmen wirkt. Ich kann immer nur ein Bild zur gleichen Zeit darstellen. Eine Diashow schien mir nie passend für das Format. Mich treibt der Gedanke um, ob ich den Ort mit bewegten Bildern besser erfahrbar machen kann. Ob sich in der Bewegung durch die Größe der Leinwand und die Verdichtung der Landschaft durch den starken Zoom nicht ebenso eine Art Erfahrung ergibt, die dem nahe kommt, was ich vor Ort erlebe und spüre.

Hierfür reise ich im Herbst 2024 wieder zur Fabrik und beginne, die Fahrt des Zuges statisch aus dem Fenster zu filmen, ebenfalls mit meinem Smartphone. Mehrfach fahre ich hin und her, bis ich eine Fahrt festhalte, die sowohl das Gelände, als auch das Werksgeschehen und die umliegende Natur abbildet. Sie wird auf der Leinwand laufen.

Burg Rundgang Juli 2024. Ich hänge zwei große Prints auf und lasse die bis dahin entstandene Textebene einlesen. Ein Ausstellungslautsprecher ist auf die Fabrik gerichtet und gibt den eingelesenen Text in Richtung des einen Prints wieder. Aber irgendwie transportiert der Aufbau nicht das Gefühl, das ich bei meinen Recherchen und vor Ort empfinde. Zu didaktisch erscheint mir die Erzählebene, wenn sie auf das Bild gelesen wird.

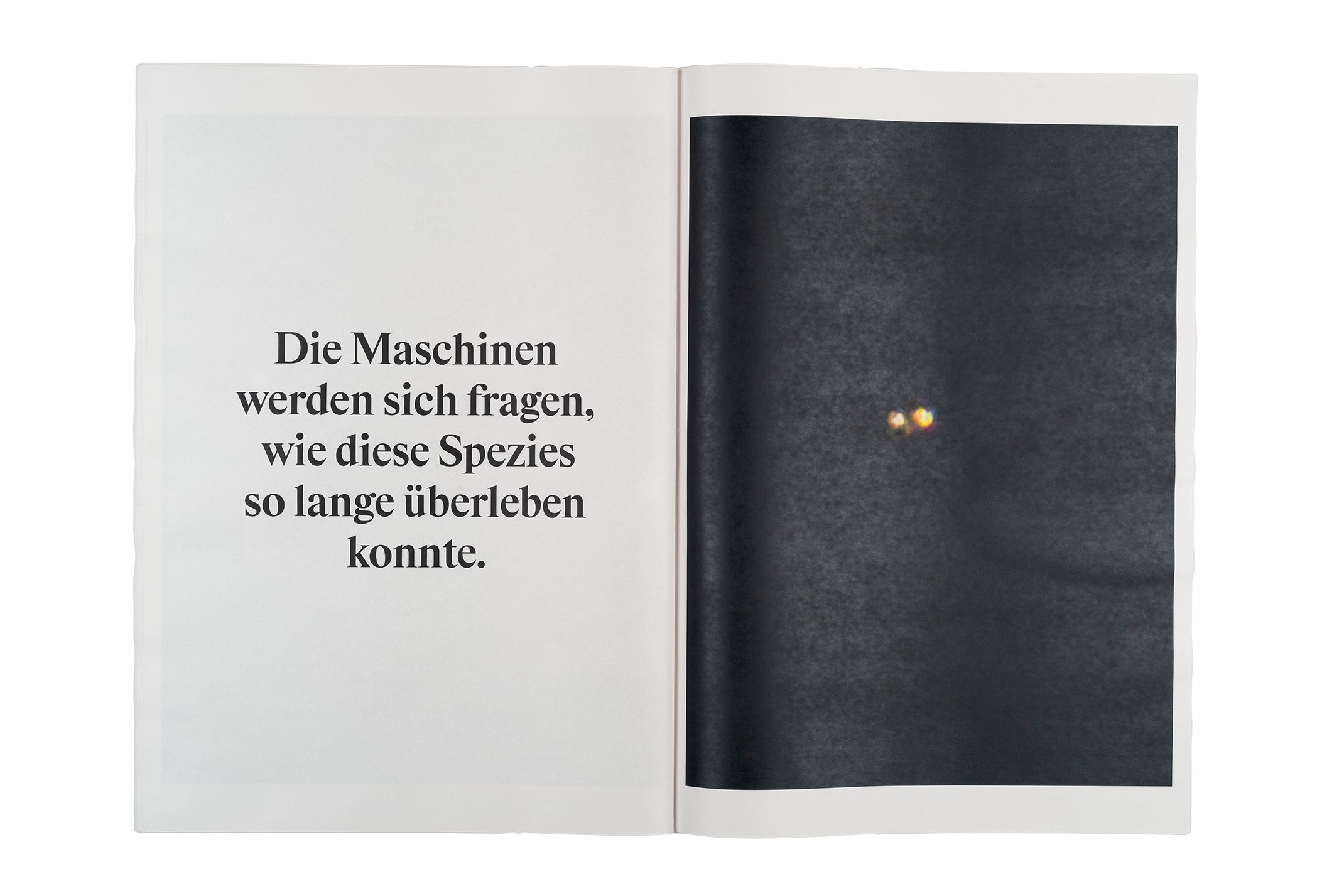

Zusammen mit Finn Reduhn – Grafiker und Typograf – entwickele ich ein Format, in dem die Fotografien und Texte zusammen erfahrbar werden. Das Format 350mm x 500mm auf Zeitungspapier erlaubt uns, die Bilder sehr groß zu drucken. So bleiben die Details der Computational Photography sichtbar. Kombiniert mit dem Text, der einerseits wie einfache Sprache klingt, andererseits immer wieder Fach- und Science-Fiction-Begriffe aufgreift. Auf mich wirkt es oft wie ein Kinderbuch für Erwachsene, eine Kinderzeitung für Erwachsene. Auf keiner der Seiten ist das Tesla-Logo klar erkennbar. In keinem der Texte steht, wo die Bilder aufgenommen wurden oder eindeutige Namen, wie Tesla, Gigafactory, Cybertruck oder Elon Musk. Zu Anfang dachte ich noch, den Ort genauer kontextualisieren und beschreiben zu müssen, damit die Betrachter:innen wissen, worum es geht. Nun wird mir jedoch klar, dass dies nicht mehr nur nicht notwendig geworden ist, sondern auch nicht mehr vertretbar. 2025 möchte ich nicht mehr das Logo dieser Firma und die Narrative des Mannes reproduzieren, der neben Trump auf die Bühne tritt und mit seinem Propagandaportal X sein libertäres und rechtes Gedankengut verbreitet. Es ist mehr denn je an der Zeit, die Narrative des Elon Musk zu entlarven.

Auto Fiktion 350mm x 500mm

Für die Masterpräsentation miete ich die Turnhalle des Volksparks in Halle als Ausstellungsraum. Die Ausstellung findet statt vom 29.01. bis 31.01.2025. In der Turnhalle wird auf der LED-Leinwand die Fahrt mit dem Gigatrain überlebensgroß, grell und laut abgespielt. 10:20 min auf 3,5m x 2m. Nach Ablauf der 10:20 min beginnt die Fahrt in unendlicher Wiederholung von Neuem. Die Leinwand ist neben einem Scheinwerfer die einzige Lichtquelle im Raum. Der Scheinwerfer beleuchtet einen Tisch, auf dem ein Stapel der Publikationen liegt. Hier ist die Auto Fiktion zu lesen, während der Ton der Zugfahrt unüberhörbar durch die Halle dröhnt.

Im Podcast »Das Politikteil« der ZEIT (Folge 257) fordert Thorsten Benner, Mitbegründer und Direktor des Thinktanks des Global Public Policy Institute in Berlin, die Marke Tesla wie die Bekleidungsmarke Thor Steinar zu behandeln. Der Brandenburger Verfassungsschutz schätzt die Bekleidungsmarke als Erkennungsmerkmal für Rechtsextremisten ein. Es sei an der Zeit, Tesla genauso zu behandeln. Auch wenn der Kontinent schon voll mit den amerikanischen Raumschiffen aus Brandenburg ist.

Kurz bevor dieser Text fertig wird, sind die Schlagzeilen erneut voll mit Elon Musk. Nicht nur hat er einen Sonderposten in der neugewählten Trump-Regierung bei dem er sich um die Effizienz der Regierung kümmern soll. Am Tag der zweiten Inauguration von Donald J. Trump als Präsident der Vereinigen Staaten von Amerika, dem 20.01.2025, zeigt Elon Musk wiederholt mit den Worten »This is what victory feels like« den Hitlergruß.

Turnhalle Volkspark in Halle

EPILOG

Auto Fiktion: Does this seem like a desert to you?

Jakob Nonnen

Diese Dokumentation ist Teil der Abschlussarbeit »Auto Fiktion« im Masterstudiengang Visual Strategies and Stories/Fotografie,

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Betreuung: Prof. Stephanie Kiwitt

Ausstellungsfotos: Iona Dutz

Screenshots von Musk & Laschet: Reuters (13.08.2021) auf YouTube: Musk laughs off question on water concern over Tesla plant. https://www.youtube.com/watch?v=ye8zcgxWMDc

Danke: Agnieszka, Alex, Anna, Carsten, Christian, Christopher, David, Dea, Emilio, Eva, Fabian, Farnoosh, Felix, Finn, Iona, Jana, Johanna, Julia, Kai, Karen, Lara, Lena, Leo, Louis, Luzi, Marco, Marie, Miriam,Nele, Pablo, Patricia, Patrick, Peter, Raffael, Sabeth, Sinah, Theo, Tim, Uli, Yanru

Projekt: Jakob Nonnen

Auto Fiktion: eine Projekt-Dokumentation.

MAI 2025

Meine Interesse für die sogenannte Gigafactory im brandenburgischen Grünheide wird im Frühjahr 2022 geweckt, durch das Video »Musk laughs off question on water concern over Tesla plant«, hochgeladen auf dem YouTube-Kanal der Nachrichtenagentur Reuters. Elon Musk lacht hier – erschreckend diabolisch – wiederholt eine ZDF-Reporterin aus, die ihn auf Kritik anspricht, die Umweltschützer:innen und Klimaaktivist:innen schon früh gegenüber der Fabrik äußern. Die Fabrik steht in einem Wasserschutzgebiet. Die Region – ein Naherholungsgebiet mit Kanälen und Seen – hatte in den vorangegangenen Sommern bereits mit Wasserknappheit zu kämpfen. Eine weitere Angst: Zwischenfälle, Havarien oder Unfälle in der Fabrik könnten das Grundwasser, im schlimmsten Fall, auf unbestimmte Zeit kontaminieren. In dem Video reißt Musk die Situation an sich und beginnt, die Journalistin auszulachen: »It’s ridicoulous. It rains a lot«, entgegnet er und fragt: »Does this seem like a desert to you?« Das ZDF verliert daraufhin für die offizielle Einweihung der Fabrik die Presseakkreditierung. Musks Lachen erinnert mehr an einen Superschurken aus Hollywood als an einen seriösen CEO.

https://www.tesla.com/de_de/giga-berlin

Immer wieder finden sich in dieser Zeit Artikel in den Zeitungen: »Ein Raumschiff landet in Brandenburg« oder »Ufo im Anflug.« Die Zeitungs- und Medienhäuser greifen die Science-Fiction-Erzählung des Tesla-Marketings auf – diese vermeintlich futuristische Firmenideologie, die sich in so gut wie allen Firmen, die Elon Musk sein Eigen nennt, wiederfindet: Starlink, Neuralink, SpaceX. Alles ist Giga, Super, Heavy, Cyber. Science-Fiction-Filme aus den 1980er Jahren bis in die späten Nullerjahre haben meine eigene Kindheit geprägt: Blade Runner, Star Wars, iRobot. Das Marketing und das Markenauftreten besagter Unternehmen von Elon Musk erinnern an vielen Stellen auf bizarre Art und Weise an diese Filme, visuell wie inhaltlich.

Nehmen wir beispielsweise die selbstfahrenden Autos in iRobot, die irgendwann, ferngesteuert von einer übermächtigen künstlichen Intelligenz, zusammen mit humanoiden Robotern das tun, wovor führende K.I. Forscher:innen seit einigen Jahren warnen: Sie stellen sich gegen die Menschheit und versuchen, diese auszulöschen. Zum Glück schreitet jedoch im letzten Moment Will Smith als Detective Spooner ein und rettet die Welt (bzw. Chicago im Jahre 2035). Mit dem Optimus hat Tesla bereits 2021 die Entwicklung eines humanoiden Roboters angekündigt, der sich aktuell in der zweiten Protoypengeneration befindet.

Ich schreibe eine E-Mail an die einzige E-Mail-Adresse, die ich auf der Website des Konzerns im Spätsommer 2022 finden kann. »TESLA – Europa und Naher Osten«. Eine amerikanische Sichtweise auf die Kontinente jenseits des Atlantischen Ozeans? In der Mail bitte ich um Fotoerlaubnis und erkläre, dass ich Student der Burg Giebichenstein Kunsthochschule bin und mich sehr für ihre Fabrik interessiere. Eine Antwort erhalte ich nie.

Oben: IMG_2639.jpeg

Unten: IMG_2550.jpeg

Musks Ausspruch »Does this seem like a desert to you?« wird der Aufhänger für meine folgenden Besuche in Brandenburg. Die ersten Male bin ich dort ziemlich ungestört. Es ist das Jahr 2022, August. Die Infrastruktur für die Fabrikarbeiter:innen ist erst spärlich ausgebaut. Ich komme am Bahnhof Fangschleuse an. Dort finden gerade Bauarbeiten an einem Personenübergang statt. Damit die Fabrikarbeiter:innen – sofern sie nicht aus der Hauptstadt zum Werk pendeln – nicht erst hinter der Schranke warten müssen, um an die Bushaltestellen zu gelangen. Ein Shuttlebus von Mercedes-Benz, angetrieben mit Diesel, bringt mich auf den noch unfertigen Parkplatz der Fabrik. Den Bus ziert auf den Anzeigetafeln ein pixeliges Tesla-Logo, das mehr nach Hormonspirale oder Uterus aussieht als nach dem Chromlogo, das auf den Neuwagen glänzt, die hier vom Band laufen. Ich gehe über die Parkplätze um die Fabrik. Ein paar E-Ladesäulen mit den zugehörigen Teslas gibt es bereits. Sonst stehen hier größtenteils PKWs mit Verbrennungsmotor. Überall liegen offene Kabel und Rohre. Mein Rundgang um die Fabrik endet vor hohen Zäunen und einer Reihe Drehtüren, an denen die Fabrikarbeiter:innen mit Chipkarten einchecken. Ich nehme das Shuttle zurück zum Bahnhof Fangschleuse. Neben dem griechischen Restaurant am Bahnhof ist eine NextBike-Station aufgebaut. Keines der Räder sieht so aus, als sei es schonmal benutzt worden. Gefördert wurde die Station von dem lokalen EDEKA. Ich setze mich auf eines der Räder, entsperre es mit der zugehörigen App und fahre damit durch den Wald. Es geht ein gutes Stück über einen landwirtschaftlichen Weg, zu meiner Rechten die Gleise, über die ich vom Berliner Ostkreuz angereist bin. Ich möchte zu der Stelle, die ich erinnere aus dem Zug gesehen zu haben und zu der ich per Google Maps finde: Ein Waldstück mit Blick auf das Fabrikgelände. Auf der Lichtung dazwischen verläuft eine Spur alter Gleise. Ein Jahr später wird hier der Gigatrain zur Fabrik fahren. Kurz darauf stehe ich wieder vor einem Bauzaun. Ein »BauWatch«-Turm aus Überwachungskameras ragt hinter der Absperrung empor. Vom Fabrikgelände selbst ist nicht viel zu erkennen.

DALL-E2 Text-zu-Bild K.I. - Werkzeug

Prompt: Show me pictures inside the gigafactory in Brandenburg

DALL-E2 Text-zu-Bild K.I. - Werkzeug

Prompt: Show me pictures inside the gigafactory in Brandenburg

Die ersten Versuche, konkrete Einblicke in die Fabrik oder das Werksgeschehen zu erhalten, laufen ins Leere. Ich fotografiere Bauzäune, Rohre, Baustellenlogisitk. Das Text-zu-Bild K.I.-Werkzeug DALL-E 2 lasse ich Innenansichten der Gigafactory in Brandenburg imaginieren. Die Ergebnisse sind visuell kaum aufschlussreich und verraten wenig über das wirkliche Innere der Fabrik. Sie wirken wie ein zusammengemorphtes Bild aus den Suchergebnissen der Google-Bildersuche. Ein wenig erinnern sie mich an Texturen auf den dreidimensionalen Polygonen alter Videospiele aus den 1990er Jahren. Ich muss an das Bertolt-Brecht-Zitat von Walter Benjamin in »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« (Frankfurt am Main. 1966. S. 62-63.) denken. Benjamin schreibt:

Denn die Lage, sagt Brecht, wird ›dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache ›Wiedergabe der Realität‹ etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie der Kruppwerke oder der A.E.G. ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tatsächlich ›etwas aufzubauen‹, etwas ›Künstliches‹, ›Gestelltes‹.‹

Ich frage mich, ob nicht bereits das Fotografieren selbst ein künstlicher Prozess ist, egal auf welche Weise es vollzogen wird. Ob ich ein Stativ und eine Platte mit Emulsion aufbaue (analoge Kamera) oder ob ich die Lichtdaten von Sensoren auslesen lasse und hinterher wieder in Bilder umwandle (digitale Kamera). Die romantisierte und fetischisierte analoge Erfahrung in traditionellen fotografischen Prozessen hat natürlich ihren ganz eigenen Reiz, den ich in anderen fotografischen Kontexten ebenfalls sehr schätze. Ist es aber denn etwas gänzlich anderes, wenn diese Bilddaten bereits bei der Aufnahme von Maschinen interpretiert und weiterverarbeitet werden? Solange ich überblicken kann, was mit meinen aufgenommen Daten und Material passiert, traue ich mir zu, die Verantwortung über die Bilder und die Auswahl zu tragen. Die Maschineninterpretation der Lichtdaten wird Teil meines Prozesses und ihre Visualität die Charakteristik.

In den folgenden Monaten bin ich wieder und wieder um die Fabrik herum unterwegs. Mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Zug, erneut mit den lokalen Leihfahrrädern und mit dem Bus. Ich gehe die mir zugänglichen Wege. Und ich bemerke schnell, dass ich mit dem Smartphone am Besten fotografieren kann. Niemand interessiert sich für mich. Selbst wenn ich direkt an Bauzäunen stehe und mit dem Smartphone vor den Augen des Sicherheitspersonals hindurchfotografiere, interessiert sich niemand für mich. Das Smartphone wird zu meinem ständigen Werkzeug. Ich nehme Bilder auf, Audio, Bewegtbild, ich notiere was ich sehe. Aber dieses Gefühl, dass mich vor Ort befällt, findet sich noch nicht in den Bildern wieder, die ich mache. Dieses diffuse Gefühl eines Ortes, an dem eine Science-Fiction-Erzählung Form annimmt und gleichzeitig der globale Welthandel spürbar wird. Ein gigantischer und doch auf absurde Art unscheinbarer Ort. LKWs fahren ein und aus. Das Ganze könnte auch einfach das Logistikzentrum eines Onlinehändlers sein.

Heike Geißler. Saisonarbeit. Leipzig. 2014.

In Heike Geißlers »Saisonarbeit« (Leipzig. 2014. S. 16) lese ich, dass »… mit dieser Arbeit und vielen Sorten Arbeit grundsätzlich etwas faul ist«. Geißler schreibt aus der Perspektive einer Autorin, die, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, einen Job im Amazon Logistikzentrum in Leipzig annimmt. Sie beschreibt die Erfahrungen, Gedanken und Gefühle der Hauptfigur bei ihrer Arbeit für den Großkonzern hinter den verschlossenen Türen dieser riesigen Hallen des Logistikzentrums am Rande der Stadt. Ich versuche mir die Arbeit hinter den Zäunen und Drehkreuzen in den riesigen Hallen von Tesla vorzustellen.

IMG_2861.jpeg

Im Sommer 2023 nehme ich an einer Führung durch eines der drei weltweit größten Verteilerzentren von DHL teil, dem DHL Hub am Flughafen Halle/Leipzig. Die Führung beginnt um 21:30 Uhr, da hier ausschließlich nachts gearbeitet wird. DHL hat sich an diesem Standort angesiedelt, weil es kein Nachtflugverbot gibt. Zu Stoßzeiten könen hier bis zu einer Millionen Pakete pro Nacht verarbeitet werden. Sie kommen an und werden umsortiert, auf LKWs oder ins nächste Flugzeug. Sendungen, die binnen 24 Stunden am anderen Ende des Globus sein müssen, damit nirgendwo eine Produktionskette ins Stocken gerät. Hier in Schkeuditz bei Leipzig werden ausschließlich Express-Sendungen verarbeitet. Menschen aus über 100 Nationen arbeiten an diesem Standort. Menschen die in Sachsen und Sachsen-Anhalt leben, aber kaum im gesellschaftlichen Leben gesehen werden, da sie schlafen, wenn wir anderen wach sind und arbeiten, wenn wir schlafen. Sie sind es, die in ihrem Schattendasein die Maschinerie der globalisierten Weltwirtschaft am Laufen halten.

Ab September 2023 fährt ab dem Bahnhof Erkner mehrfach täglich ein Shuttle in Richtung Gigafactory. Zehn bis fünfzehn Minuten dauert die Fahrt. In einem Werbevideo fährt der Gigatrain mit großem Aufhebens durch eine künstliche Rauchwolke in den noch unfertigen Bahnhof Tesla Süd ein. Der Train ist eine gelbe – ehemals DB Regio – Diesellok, etwas in die Jahre gekommen. Er befährt die alte Bahnstrecke, die um die Fabrik führt. Zum ersten Mal ermöglicht mir ein Transportmittel einen direkten, unverstellten Blick auf das Fabrikgelände. Vorbei an gerodeten Bäumen, brachliegenden Flächen, Baustellen von Hallen und Gebäuden und einigen schon fertigen Abschnitten der Fabrik. Auch hier interessiert sich niemand für mich, niemand spricht mich an.

An Bord des Zuges führen die Fabrikarbeiter:innen Gespräche über Aufenthaltsgenehmigungen: »How is your’s going?« Englisch ist die vorherrschende Sprache.

Im Spätsommer 2023 lese ich in »Elon Musk – Die Biographie« von Walter Isaacson (München. 2023. S. 28):

Errol gefiel Elon, weil es ein Name aus der Bibel war. Später behauptete er, einer Vorahnung gefolgt zu sein. Als Kind habe er von einem Science-Fiction-Buch des Raketentechnikers Wernher von Braun mit dem Titel Das Marsprojekt gehört. Darin wird eine Kolonie auf dem Planeten beschrieben, die ein »Elon« regiert.«

Wernher v. Braun. Project Mars – A Technical Tale. Ontario. 2006.

Mich überrascht die Messias-ähnliche Erzählung, die der Vater (Errol) aufmacht. Ich frage mich, inwieweit diese Erzählung so stimmt. Man erinnert sich nicht mehr ganz genau, aber es passt zufällig sehr gut ins Narrativ der Helden-Erzählung um und über Elon Musk, die durch solche Details noch weiter vertieft und zementiert werden kann. Elon konnte demnach ja gar nicht anders, als uns auf den Mars zu bringen.

Zumal ist es kurios genug, dass ausgerechnet Wernher von Braun Science-Fiction-Romane geschrieben hat - der Raketentechniker, der für die Nationalsozialisten die V2 Rakete entwickelte und nach dem zweiten Weltkrieg den Amerikaner:innen zur Mondlandung verhalf. Auf der Suche nach besagtem Roman werde ich selbst in der Deutschen Nationalbibliothek nicht fündig. Erst aus einem alten Internetforum erfahre ich, dass das Buch ausschließlich auf englisch existiert. Es bleibt ungeklärt, ob es überhaupt je eine deutsche Fassung gab, obwohl von Braun seine Skripte nur auf Deutsch verfasste. Das Text-zu-Text K.I.-Werkzeug chatGPT liefert mir eine Inhaltsangabe des Romans, kann mir aber nicht sagen, wo ich den gesamten Text finde. Schließlich gelange ich durch Google in einem Bildungsarchiv an ein PDF des Textes. Wenig Handlung, viele technische Details. Keine reizvollen neuen Erkenntnisse.

Nur auf der ersten Seite steht ein Zitat aus Goethes Faust, merkwürdig kontextlos und abgeschnitten:

Ein Feuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen,

An mich heran! Ich fühle mich bereit,

Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen,

Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.

Dies hohe Leben, diese Götterwonne!

Du, erst noch Wurm, und die verdienest du?

Ja, kehre nur der holden Erdensonne

Entschlossen deinen Rücken zu!

Vermesse dich, die Pforten aufzureißen,

Vor denen jeder gern vorüberschleicht!

Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen,

Das Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, (…)

IMG_2351.jpeg (cropped)

Zurück an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule, bei der Sichtung meiner bisherigen Aufnahmen, fällt mir auf, dass die teils stark gezoomten Bilder merkwürdige Artefakte aufweisen. Schrift wird unlesbar verfremdet, nicht vorhandene Information wird dazugerechnet – interpoliert. Das Ganze folgt keinem klaren Muster, keiner Gleichmäßigkeit. Es gibt keine digitale Pixelrasterstruktur, aber auch kein simuliertes Filmkorn, mit dem das Digitale kaschiert wird. Es ist irgendetwas dazwischen. Computational Photography nennt die Firma Apple was hier sichtbar wird. Ich fotografiere die meiste Zeit mit einem Pro iPhone. Es hat drei verschiedene Brennweiten: Ein Ultraweitwinkel-, ein normales Weitwinkel- und ein Tele-Objektiv. Die Machine Learning Algorithmen interpretieren die Bildinhalte und rechnen sie an den Stellen hoch, an denen die optische Abbildungsleistung der Linsen und Bildsensoren an ihre Grenzen kommt. Photonic Engine nennt der kalifornische Konzern das Feature, dass den neueren Gerätegenerationen vorbehalten bleibt. Ein diffuses Gemisch aus chromatischer Aberration, digitalem Pixelrauschen, Unschärfe und Artefakten kommt zusammen. Der Blick eines Computers auf die Gigafactory. Der Blick einer Maschine. Ich stelle fest, dass sich die charakteristische Visualität inhaltlich gut in meine Arbeit einfügt. Stark vergrößert erinnern manche der Bilder an pointillistische Gemälde in der Malerei.

In den Bildern zeichnet sich für mich ab, was in der Debatte um K.I.-generierte Bilder in den letzten Monaten und Jahren den Weg in den öffentlichen Diskurs gefunden hat: Inwieweit kann man Fotografien noch trauen? Eine Frage, die im fotografischen Diskurs schon lange geführt wird und fotografisches Arbeiten seit jeher prägt. Ist nicht schon die Wahl des Ausschnitts Manipulation? Oder ist sie vielmehr der Anfang einer visuellen Erzählung? Durch massentaugliche Bildgeneratoren wie DALL-E 2 oder Midjourney, die auf sogenannter künstlicher Intelligenz basieren, findet dieser Diskurs seinen Weg in eine breitere Öffentlichkeit. Ich bin dankbar, um diesen Diskurs. Vielleicht werden die Betrachter*innen meiner Bilder nun ebenfalls skeptisch, wenn sie die Bilder anschauen.

Oben: IMG_2351.jpeg

Unten:IMG_2921.jpeg

In dem Fotobuch »The Cars« von Wolfgang Tilmanns (Köln. 2015. S. 5) lese ich:

The reason why I have been interested in cars for such a long time is that car design is an expression of a society‘s dreams, aspirations and ambitions within a given economic framework. It is a field of human excellence.

»What strange capsules they are. Like little space ships, just not quite as advanced.« The Cars – Wolfgang Tilmanns

Für Tilmanns bilden Auto-Designs die Träume einer Gesellschaft in einem gewissen Wirtschaftsbereich ab. Im Fall von Tesla wäre das ein elektrischer Traum. Der Traum einer sauberen Zukunft. Selbstfahrend. Digitalisiert.

What strange capsules they are. Like little space ships, just not quite as advanced (ebd.).

Tilmanns Worte passen zu Teslas Narrativ Jahre bevor der Konzern zu einem der polarisierendsten Autohersteller wurde. Gerade Elektroautos von Tesla wirken wie Raumschiffe. Als wären sie gerne mehr als nur Personenkraftwagen im Individualverkehr. Als wollten sie die Insass:innen davon ablenken, dass sie doch auch wieder nur Autos sind. Die Feinsinnigkeit, mit der Tilmanns diese Kultur um Autos in seinem Buch beschreibt und festhält, sagt mir sehr zu. Von Fahrzeugen als Gebrauchsgegenstand bis hin zu Statussymbol und Schmuck. Er beleuchtet die Kultur und Ästhetik dieses Produkts, dass erheblich zum Wohlstand Deutschlands beigetragen hat - ein Land mit einer traditionsreichen Autoindustrie und einer mächtigen Lobby, die nachhaltige Innovation lange zurückgehalten und in Teilen noch immer am Verbrennungsmotor festhält. Abgasskandal. Verpasste Mobilitätswende. Kein Tempolimit auf Autobahnen. Und dann der Bau der Gigafactory in Brandenburg. Ein Mittelfinger gegen die hiesige Automobilindustrie? Die Politik beschwichtigt mit neuen Arbeitsplätzen und Infrastruktur für die Region. Das Wort zukunftsfähig fällt oft. Vorbei an gängigen Bauvorschriften, beschleunigte Genehmigungen, übergangene Arbeitsschutzmaßnahmen, sozialstaatlichen Errungenschaften und Umweltschutz.

Im Jahr 2024 wird mehrfach deutlich, wie sehr der globale Welthandel in Grünheide zusammenläuft. Im roten Meer gibt es Angriffe von Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe. Daraus resultierende Lieferengpässe haben zur Folge, dass die Produktion in der Gigafactory mehrere Wochen zum Erliegen kommt. Im März führt ein Brandanschlag der linksextremen Vulkangruppe auf einen nahegelegenen Strommast erneut zum Stillstand der Produktion. Anfang Mai finden Aktionstage im Protestcamp nahe der Fabrik unter dem Namen »DISRUPT/TESLA« statt. Schon seit ein paar Monaten haben Aktivist:innen den nahegelegenen Wald besetzt, um gegen eine Vergrößerung des Werksgeländes zu demonstrieren. Eine Bürger:innenbefragung ergibt, dass eine kleine Mehrheit die Vergrößerung des Geländes und somit die Rohdung weiterer Waldflächen befürwortet. Die Befragung ist jedoch nicht bindend für die lokale Politik.

Ich fahre zum Camp in einem nahegelegenen Waldstück unweit der Fabrik. Überall stehen Hundertschaftenbusse der Polizei, es ist ein warmer Frühlingstag. An der Bushaltestelle wird eine Person von der Polizei festgenommen und abgeführt. Die Begleiter:innen der festgenommenen Person diskutieren laut mit den Beamt:innen. Die großen Demonstrationen haben ein paar Tage zuvor stattgefunden. Es kam zu Ausschreitungen und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, beim Versuch, das Werksgelände zu stürmen. Der Protest führt zu einem erneuten, einige Tage andauernden Produktionsstopp in der Fabrik. Die Stimmung im Camp selbst wirkt währenddessen ausgelassen. Überall läuft Musik, Menschen baden im nahegelegenen See.

Nur Wochen später wird die Erweiterung des Fabrikgeländes bis auf weiteres ausgesetzt. Die Nachfrage nach den Elektro-Autos von Tesla ist im Jahr 2024 zum ersten Mal rückläufig. In Grünheide werden über 300 Stellen abgebaut. Die Konkurrenz holt stark auf und potentielle Käufer:innen geben in Umfragen an, wegen Elon Musk keinen Tesla fahren zu wollen. Im November räumt die Polizei das Protestcamp endgültig.

Plakat von: https://disrupt-now.org

Ab April 2024 nehme ich im Zuge meines Studiums an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle am Kurs Sprache und Text von Tim Holland teil: »Kollaps und Hope Punk – Text als Möglichkeitsraum«. Wir lesen verschiedene Science-Fiction Genres und Untergenres. Schreiben selbst Fiktion, Nicht-Fiktion und Science-Fiction.

Unter anderem lesen wir Ursula K. Le Guins »The Carrier Bag Theory of Fiction«. Hier schreibt Le Guin:

Science fiction properly conceived, like all serious fiction, however funny, is a way of trying to describe what is in fact going on, what people actually do and feel, how people relate to everything else in this vast stack, this belly of the universe, this womb of things to be and tomb of things that were, this unending story. (London. 2019. S. 37)

Dieser Satz, ermutigt mich, das Science-Fiction-Narrativ von Tesla aufzugreifen und umzumünzen, zu instrumentalisieren. Ich übernehme die Erzählung und führe sie weiter, in meinen Worten und meinen Bildern.

So mische ich im Laufe des Kurses nicht-fiktive Text-Elemente mit fiktiven, die sich aus den unterschiedlichen Lesarten meiner Bilder ergeben. Ich nenne nie konkrete Namen oder Orte. Mit meiner Erzählung möchte ich – unter dem Deckmantel der Science-Fiction – irritieren und entlarven.

Sommer 2024. Ich teste die LED-Videoleinwand der Burg Giebichenstein. Eine Leinwand, die primär für Veranstaltungen genutzt wird. Ihre extreme Helligkeit und grobe Pixelcharakteristik vereint sich gut mit meinen Bildern. Zwei Wochen habe ich einen Raum und spreche mit Studierenden und Lehrenden über die Wirkung der Visualität, den Billboard-Charakter der Leinwand und die zuweilen unangenehme Helligkeit, wenn man zu lange hinschaut. Technisch und grell, wie die Fabrik selbst gerne sein möchte. Ich habe etwas künstliches aufgebaut, etwas gestelltes. Verrät das nun mehr über das Innere der Fabrik?

Auf der Kunst-Biennale in Venedig und vor allem im Ausstellungsort Nebula fallen mir vermehrt Videoarbeiten ins Auge, die auf vergleichbaren LED-Videoleinwänden laufen. Zum Beispiel die Arbeit von Basir Mahmood »Brown Bodies in an Open Landscape are Often Migrating« (2024). Lange Einstellungen und ruhige, statische Aufnahmen, die in Überlebensgröße vor mir ablaufen, in einem großen Raum, mit der Videoleinwand als einziger Lichtquelle. An meinen Bildern auf der Videoleinwand hat mich immer wieder gestört, dass sie wie ein übergroßer, digitaler Bilderrahmen wirkt. Ich kann immer nur ein Bild zur gleichen Zeit darstellen. Eine Diashow schien mir nie passend für das Format. Mich treibt der Gedanke um, ob ich den Ort mit bewegten Bildern besser erfahrbar machen kann. Ob sich in der Bewegung durch die Größe der Leinwand und die Verdichtung der Landschaft durch den starken Zoom nicht ebenso eine Art Erfahrung ergibt, die dem nahe kommt, was ich vor Ort erlebe und spüre.

Hierfür reise ich im Herbst 2024 wieder zur Fabrik und beginne, die Fahrt des Zuges statisch aus dem Fenster zu filmen, ebenfalls mit meinem Smartphone. Mehrfach fahre ich hin und her, bis ich eine Fahrt festhalte, die sowohl das Gelände, als auch das Werksgeschehen und die umliegende Natur abbildet. Sie wird auf der Leinwand laufen.

Burg Rundgang Juli 2024. Ich hänge zwei große Prints auf und lasse die bis dahin entstandene Textebene einlesen. Ein Ausstellungslautsprecher ist auf die Fabrik gerichtet und gibt den eingelesenen Text in Richtung des einen Prints wieder. Aber irgendwie transportiert der Aufbau nicht das Gefühl, das ich bei meinen Recherchen und vor Ort empfinde. Zu didaktisch erscheint mir die Erzählebene, wenn sie auf das Bild gelesen wird.

oben links: LED-Videoleinwand mit Bild IMG_4084.jpeg 2,0m x 2,5m Größe, 512p x 640p Auflösung

oben rechts: Basir Mahmood – Brown Bodies in an Open Landscape are often Migrating, 2024, Nebula – Fondazione in Between Art Film

Unten links: Auto Fiktion 350mm x 500mm

Unten rechts: Turnhalle Volkspark in Halle

Zusammen mit Finn Reduhn – Grafiker und Typograf – entwickele ich ein Format, in dem die Fotografien und Texte zusammen erfahrbar werden. Das Format 350mm x 500mm auf Zeitungspapier erlaubt uns, die Bilder sehr groß zu drucken. So bleiben die Details der Computational Photography sichtbar. Kombiniert mit dem Text, der einerseits wie einfache Sprache klingt, andererseits immer wieder Fach- und Science-Fiction-Begriffe aufgreift. Auf mich wirkt es oft wie ein Kinderbuch für Erwachsene, eine Kinderzeitung für Erwachsene. Auf keiner der Seiten ist das Tesla-Logo klar erkennbar. In keinem der Texte steht, wo die Bilder aufgenommen wurden oder eindeutige Namen, wie Tesla, Gigafactory, Cybertruck oder Elon Musk. Zu Anfang dachte ich noch, den Ort genauer kontextualisieren und beschreiben zu müssen, damit die Betrachter:innen wissen, worum es geht. Nun wird mir jedoch klar, dass dies nicht mehr nur nicht notwendig geworden ist, sondern auch nicht mehr vertretbar. 2025 möchte ich nicht mehr das Logo dieser Firma und die Narrative des Mannes reproduzieren, der neben Trump auf die Bühne tritt und mit seinem Propagandaportal X sein libertäres und rechtes Gedankengut verbreitet. Es ist mehr denn je an der Zeit, die Narrative des Elon Musk zu entlarven.

Für die Masterpräsentation miete ich die Turnhalle des Volksparks in Halle als Ausstellungsraum. Die Ausstellung findet statt vom 29.01. bis 31.01.2025. In der Turnhalle wird auf der LED-Leinwand die Fahrt mit dem Gigatrain überlebensgroß, grell und laut abgespielt. 10:20 min auf 3,5m x 2m. Nach Ablauf der 10:20 min beginnt die Fahrt in unendlicher Wiederholung von Neuem. Die Leinwand ist neben einem Scheinwerfer die einzige Lichtquelle im Raum. Der Scheinwerfer beleuchtet einen Tisch, auf dem ein Stapel der Publikationen liegt. Hier ist die Auto Fiktion zu lesen, während der Ton der Zugfahrt unüberhörbar durch die Halle dröhnt.

Im Podcast »Das Politikteil« der ZEIT (Folge 257) fordert Thorsten Benner, Mitbegründer und Direktor des Thinktanks des Global Public Policy Institute in Berlin, die Marke Tesla wie die Bekleidungsmarke Thor Steinar zu behandeln. Der Brandenburger Verfassungsschutz schätzt die Bekleidungsmarke als Erkennungsmerkmal für Rechtsextremisten ein. Es sei an der Zeit, Tesla genauso zu behandeln. Auch wenn der Kontinent schon voll mit den amerikanischen Raumschiffen aus Brandenburg ist.

Kurz bevor dieser Text fertig wird, sind die Schlagzeilen erneut voll mit Elon Musk. Nicht nur hat er einen Sonderposten in der neugewählten Trump-Regierung bei dem er sich um die Effizienz der Regierung kümmern soll. Am Tag der zweiten Inauguration von Donald J. Trump als Präsident der Vereinigen Staaten von Amerika, dem 20.01.2025, zeigt Elon Musk wiederholt mit den Worten »This is what victory feels like« den Hitlergruß.

EPILOG

Auto Fiktion: Does this seem like a desert to you?

Jakob Nonnen

Diese Dokumentation ist Teil der Abschlussarbeit »Auto Fiktion« im Masterstudiengang Visual Strategies and Stories/Fotografie,

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Betreuung: Prof. Stephanie Kiwitt

Ausstellungsfotos: Iona Dutz

Screenshots von Musk & Laschet: Reuters (13.08.2021) auf YouTube: Musk laughs off question on water concern over Tesla plant. https://www.youtube.com/watch?v=ye8zcgxWMDc

Danke: Agnieszka, Alex, Anna, Carsten, Christian, Christopher, David, Dea, Emilio, Eva, Fabian, Farnoosh, Felix, Finn, Iona, Jana, Johanna, Julia, Kai, Karen, Lara, Lena, Leo, Louis, Luzi, Marco, Marie, Miriam,Nele, Pablo, Patricia, Patrick, Peter, Raffael, Sabeth, Sinah, Theo, Tim, Uli, Yanru